Après avoir étudié l’écart entre performances énergétiques théoriques et réelles, une nouvelle problématique méthodologique émerge : l’analyse des écarts de prix selon le classement DPE souffre d’un biais de corrélation majeur qui fausse l’interprétation des données de marché.

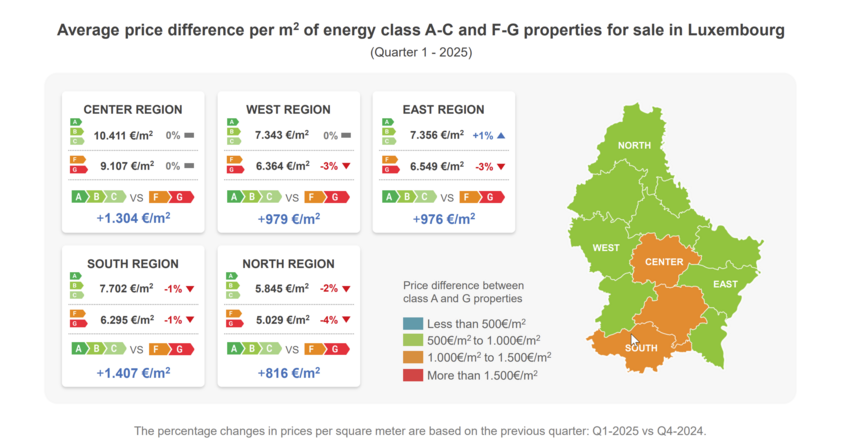

Une récente étude luxembourgeoise illustre parfaitement ce travers analytique en attribuant des différentiels de prix pouvant atteindre 1 400 €/m² à l’impact de la classe énergétique. Une lecture critique de ces chiffres révèle une possible confusion méthodologique avec des conséquences pour l’évaluation immobilière.

Le biais méthodologique : confondre corrélation et causalité

L’illusion de la causalité directe

L’étude luxembourgeoise présente des écarts de prix spectaculaires entre biens classés A-C et F-G :

- Région Sud : +1 407 €/m²

- Centre : +1 304 €/m²

- Ouest : +979 €/m²

- Est : +976 €/m²

- Nord : +816 €/m²

La conclusion implicite suggère que les acheteurs valorisent directement la « performance énergétique » à hauteur de ces montants. Cette interprétation semble révéler une confusion entre corrélation statistique et relation causale.

Les variables confondantes négligées

L’analyse standard ignore systématiquement les facteurs explicatifs réels des écarts de prix :

1. L’âge du bien : déterminant principal

- Les biens récents (classes A-C) bénéficient naturellement des normes modernes

- Isolation performante, systèmes de chauffage récents, matériaux contemporains

- État général irréprochable vs vétusté potentielle des biens anciens

2. La qualité constructive globale

- Finitions haut de gamme dans les constructions récentes

- Équipements modernes (domotique, VMC double flux, etc.)

- Conformité aux normes actuelles (accessibilité, sécurité, acoustique)

3. La taille et la fonctionnalité

- Plans optimisés dans les constructions récentes

- Espaces extérieurs (terrasses, balcons, jardins privatifs)

- Stationnement intégré plus fréquent

Impact réel vs effet de signal : déconstruire l’analyse

La valeur « signal » du DPE

Le classement énergétique fonctionne comme un marqueur simplifié pour l’acheteur, synthétisant :

- La modernité du bien

- Son état général présumé

- Sa conformité aux standards actuels

- Son risque d’obsolescence réglementaire

L’acheteur ne paie pas pour « une lettre sur un diagnostic » mais pour l’ensemble des caractéristiques que ce classement suggère implicitement.

Quantifier l’effet « pur » du DPE : mission impossible ?

Pour isoler l’impact réel de la performance énergétique, il faudrait comparer des biens strictement équivalents :

- Même époque de construction

- Même état général

- Même localisation

- Même standing

- Seule différence : le classement DPE

Cette configuration idéale est rarissime sur le marché réel, rendant l’analyse causale particulièrement complexe.

Les données de marché : une lecture plus nuancée

L’hétérogénéité des effets selon les segments

Les rares études contrôlant partiellement ces biais révèlent des impacts différenciés :

Segment résidentiel ancien

- Impact DPE généralement limité selon les études disponibles

- Prépondérance de la localisation et de l’état général

- Effet principalement lié au risque réglementaire (interdictions de location)

Constructions neuves/récentes

- Prime liée à l’ensemble « modernité » (dont DPE)

- Difficile de distinguer l’effet énergétique pur

- Valorisation globale du « package » contemporain

Marché institutionnel/bureaux

- Impact ESG plus marqué (+5,5% confirmés)

- Contraintes réglementaires et de financement plus strictes

- Obsolescence accélérée des actifs non-conformes

L’effet réglementaire : le vrai déterminant

L’analyse fine révèle que l’impact prix provient principalement du risque d’obsolescence réglementaire :

- Interdictions de location programmées (G en 2025, F en 2028, E en 2034)

- Difficultés de financement croissantes (impact du Green Asset Ratio bancaire)

- Coûts de mise en conformité anticipés

Le DPE agit moins comme mesure de « confort énergétique » que comme indicateur de conformité future.

Recommandations méthodologiques pour les professionnels

1. Réviser les approches d’évaluation

Pour les experts et évaluateurs :

- Distinguer clairement « valeur énergétique réelle » et « valeur signal DPE »

- Intégrer les données de consommation historiques (Linky/Gazpar)

- Analyser les coûts de mise en conformité cas par cas

- Éviter les raccourcis causaux simplistes… et évaluer au cas par cas !

2. Segmenter l’analyse par typologie

Biens anciens centres-villes

- Prioriser localisation et état général

- Évaluer les coûts de rénovation énergétique si pertinents et rentables

- Anticiper les contraintes patrimoniales (monuments historiques)

Constructions récentes

- Analyser la prime globale « modernité »

- Vérifier la conformité réelle vs théorique

- Projeter l’évolution des standards

Investissement locatif

- Focus sur le risque réglementaire

- Calculer la rentabilité (IRR – Taux de Rendement Interne) en intégrant les coûts de mise en conformité énergétique dans les flux de trésorerie prévisionnels

- Anticiper l’évolution des critères de financement

3. Développer une veille prospective

- Analyse des pratiques bancaires (impact du Green Asset Ratio)

- Monitoring des décisions jurisprudentielles (litiges locataires/propriétaires sur les passoires thermiques, responsabilité des diagnostiqueurs, interprétation des obligations réglementaires)

- Observation des tendances de marché par micro-segment (écarts de prix par zone géographique, par type de bien, évolution des délais de vente selon le classement DPE)